夏の京野菜の代表格、賀茂なす。その本場といわれる上賀茂では、今も生産者が労を惜しまず、より高い品質を追求し続けています。その中心的役割を果たす「上賀茂特産野菜研究会」の玉田会長に、上賀茂の賀茂なすの特徴や生産者の思いをうかがいました。

上賀茂だけでつくられる「京賀茂なす」

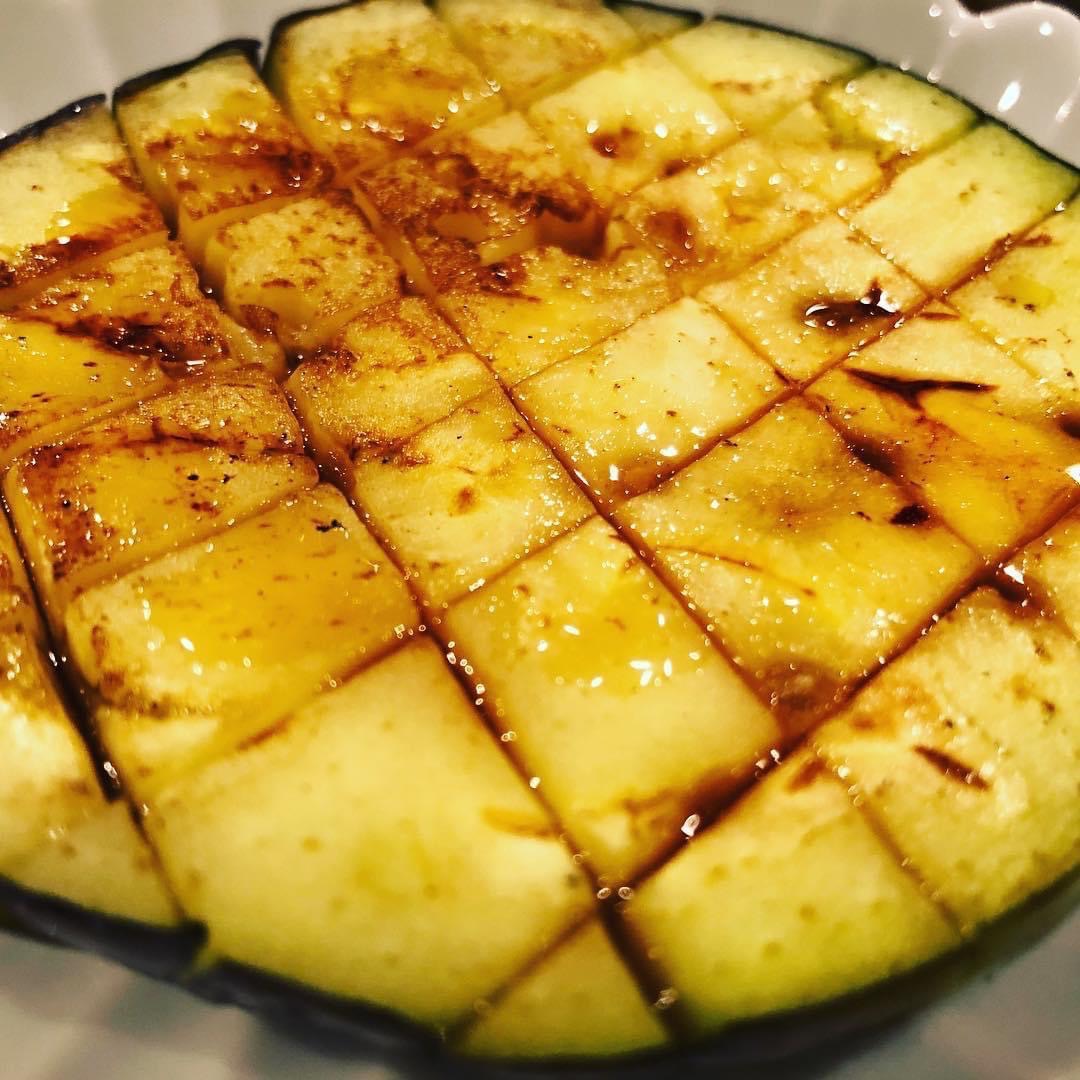

5月も終わりを迎え、夏の訪れが間近に感じられる頃、京都の料亭や八百屋の店頭には賀茂なすが姿を現します。大ぶりでどっしりした正円形のフォルムと深みのあるツヤは、「これぞ京野菜」という佇まい。肉厚ながら引き締まった肉質で、熱を加えるとトロっと溶けるような食感、一般のなすにはない奥行きのある味わいは、夏の京料理に欠かせない食材です。

府内に数ある産地の中でも、本場と言えるのが上賀茂です。鴨川上流の上質な水と豊かな土壌は農産物の栽培に適しており、この地の生産者たちは、自分たちの手でつくる賀茂なすに誇りをもち、独自の規格をもつ「京賀茂なす」を作りだしました。

「京賀茂なす」は、世界遺産である上賀茂神社(賀茂別雷神社)や、研究会の会員が自家採種した種から栽培されたもの。サイズも大きく設定されており、「秀2L」「秀L」「優2L」「優L」と厳密にグレード分けされています。

栽培段階では水と肥料を与えるタイミングに細心の注意を払って、なすの木の健康状態を保っているため、味の良さやサイズはもちろん、くっきりとしたツヤが生まれます。

地域の共同出荷団体である「上賀茂特産野菜研究会」の会長であり、自身も「京賀茂なす」を育てる玉田さんは「ブルゴーニュ地方の中でも限られたエリアのブドウで作られるワインだけが『ロマネ・コンティ』を名乗れるように、上賀茂でつくる『京賀茂なす』の特別な価値を広めたいと考えています」と意気込みます。

上賀茂にしかない風土と気質が育むもの

本場上賀茂で伝統的に行われてきた賀茂なす栽培が、一層盛んになったのは今から17年程前のことです。他地域でつくられた賀茂なすが数多く流通するようになり、危機感をもった若手生産者を中心に、毎年賀茂なすの作付けを増やしてきました。

若手から中堅の生産者で構成される「上賀茂特産野菜研究会」も、生産者同士の交流や情報交換を通して生産量の拡大や品質の向上を担っています。「会のメンバーを見ていると、本当に良く働くなぁと感心します。それもお金を儲けるためというより、とにかく良いものをつくりたい、そうすれば評価は後からついてくる。そんな考えを良しとする気風が、上賀茂にはあると思います」。

また、上賀茂特有の取り組みである「立毛共進会」も、品質向上に一役買っています。これはJAの関係者が圃場を訪れ、生育や肥培管理、病害虫対策、ハウス内の手入れといったポイントを調査し、最も優秀な生産者を表彰するというもの。「最も高い評価を受けたい」という生産者間の競争意識がプラスに働き、賀茂なすの品質を一層高めているのです。

こうした地道な努力の結晶である賀茂なすの価値を更に高めるべく、数年前に地域生産者が中心となって「京賀茂なす」を「GI(地理的表示保護制度)」(※)に申請しました。農林水産省による審査段階ではありますが、上賀茂の風土、それに地域生産者の実直な気質が育む「京賀茂なす」の価値が、国内外に広まる機会となるだけに、吉報が待たれます。

「この時期にしか味わえないもの」の価値

全国的に農業従事者の高齢化が進む中で、賀茂なすやすぐきなど、地域の特産品に恵まれている上賀茂地域。他地域に比べて農業に取り組みやすい環境が揃っており「上賀茂特産野菜研究会」にも20代を含む若手生産者が加盟しています。賀茂なす産地としてのブランディングという点からも、こうした若手の存在は大きな強みになっています。

玉田さんの息子さんも、将来家業を手伝うことに前向きだなのだとか。「どこまで本気かはわかりませんが、将来のために今のうちから道筋はつくっておきたい」と、独自で販路を開拓。昨年からは北海道への供給ルートを確立したほか、貿易会社を通して海外で販売する計画も進めています。

さらにSNSを活用して情報発信にも力を入れる玉田さんですが、今年も5月から、深夜まで出荷作業を行い、翌日は早朝から収穫するという多忙な日々が始まります。期間中は休日も思うようにとれないという玉田さんを支えるのは、「旬を届けたい」という思いに他なりません。

「今の時代、年間を通して色々な野菜や果物が販売されていますが、やはり旬ではないものを食べてもおいしいとは感じません。京賀茂なすは一般のなすに比べて安いものではありませんが、それでも『その時期にしか味わえないおいしさ』があると思いますし、何より毎年楽しみに待っていただいているお客様の存在が励みになるんです」。

コストパフォーマンスや利便性がもてはやされる昨今、生産者が手間を惜しまず育てた「旬の価値」を認め、享受する。かつてはあったそんなライフスタイルのあり方を、「京賀茂なす」の豊な味が再発見させてくれます。

(※)「GI(地理的表示保護制度)」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。

出典:農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/(2024年4月4日)

玉田 芳弘さん

営業職を経て約20年前から農業に従事。560本の賀茂なすを育てるほか、トマトや春大根など多品種を栽培。上賀茂特産野菜研究会会長として、京賀茂なすのPRにも奔走する。

Instagram

●京賀茂なす Webからのご購入はこちら